食中毒の主な原因

ページID 1039903 更新日 2024年12月26日 印刷

食中毒の原因は、細菌、ウイルス、自然毒、化学物質、寄生虫などさまざまであり、食べてから症状が出るまでの期間やその症状、予防方法が異なります。

-

食中毒注意喚起リーフレット「知って防ごう!食中毒」 (PDF 1.6MB)

食中毒の原因となる細菌・ウイルスなどについて、調理工程ごと・食材ごとに危険を解説します。 - 食中毒(厚生労働省)(外部リンク)

細菌

腸管出血性大腸菌

特徴

- 主に牛などの家畜の腸内に生息しています。

- 毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrom、HUS)を起こすことがあります。

- 菌の成分(O抗原とH抗原)により細かく分類されます。代表的なものは「腸管出血性O157」です。

食中毒の症状

- 下痢、発熱、腹痛、頭痛

- 重症化すると激しい腹痛、血便

- 潜伏期間は2~7日です。

対策

- 十分に加熱調理をすること。

- サラダなどの生で食べる食材と生の食肉とは別に調理すること。

- 生の食肉を調理した器具は熱湯で消毒すること。

- 消毒薬、薬用せっけん等を使用し、しっかりと手洗いをすること。

カンピロバクター

特徴

- 鶏や牛などの腸内に生息しています。

- 少量の菌数でも食中毒を起こします。

- 熱に弱い菌です。

食中毒の症状

- 下痢、腹痛、発熱、頭痛、悪寒、嘔吐など

- 潜伏期間は2~5日です。

対策

- 十分に加熱調理をすること。

- サラダなどの生で食べる食材と生の食肉とは別に調理すること。

- 生の食肉を調理した器具は熱湯で消毒すること。

サルモネラ

特徴

- 哺乳類、鳥類、両生類などに広く生息しています。

- 食肉や卵が汚染されていることがあります。

食中毒の症状

- 悪寒、腹痛、嘔吐、発熱、下痢(1日数回程度)

- 潜伏期間はおおむね12~48時間です。

対策

- 食肉は十分に加熱調理をすること。

- 食肉や卵は冷蔵庫内で低温保管(10℃以下)すること。

黄色ブドウ球菌

特徴

- 健康な人でも、口、鼻、皮膚等に存在しています。特に傷口に多いです。

- 食品中で増えるときに毒素(エンテロトキシン)を産生します。

- 毒素(エンテロトキシン)は熱に強い(100℃30分の加熱に耐える)です。

食中毒の症状

- 激しい嘔吐(5~10回以上)、吐き気、腹痛

- 潜伏期間は1~6時間です。

対策

- 手指に傷のある人は調理をしないこと。調理する場合は使い捨て手袋を着用すること。

- 消毒薬、薬用せっけん等を使用し、しっかりと手洗いすること。

- 調理後の食品はすぐに食べること。

- 調理後すぐに食べない食品は冷蔵保存すること。

腸炎ビブリオ

特徴

- 海水中に生息しています。

- 3%くらいの食塩濃度でよく増殖します。

- 20℃以上でよく増殖します。

- 増殖する時間が早い(10分で2倍に増殖)です。

- 真水、酸、加熱に弱い菌です。

食中毒の症状

- 激しい腹痛、下痢(回数が多く水溶性の便)

- 潜伏期間は10~24時間です。

対策

- 海産魚介類は水道水でよく洗うこと。

- 魚介類を冷蔵庫に入れるときは、ほかの食品につかないように包むこと。

- 魚介類は10℃以下で保管すること。

- 調理後、速やかに(2時間以内)食べること。

ボツリヌス菌

特徴

- 土壌や水に広く存在します。

- 熱にとても強く100℃で長時間加熱しても、菌は死滅しません。

- 真空パックされた食品のような、酸素が極めて少ない密封状態で増えて毒素を産生します。(この毒素は「最強の自然毒素」ともいわれます。)

食中毒の症状

- 物が二重に見えたり、手足に力が入りにくくなるなどの神経症状や呼吸困難(短時間で命にかかわる場合もあります。)

対策

「真空パックされた食品」の中には「冷蔵保存」が必要な商品があります。表示をよく確認して保存しましょう。

(常温で長期保存できるレトルトパウチ食品(加圧加熱殺菌食品)と見た目はよく似ていますが違うものです。)

1歳未満の赤ちゃん

- 1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって「乳児ボツリヌス症」にかかることがあります。ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。

- ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。

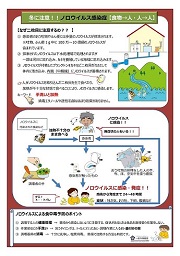

ウイルス

ノロウイルス

特徴

- 人の腸内でのみ増殖します。

- 感染力が強く100個以下のウイルスで感染、発症します。

食中毒の症状

- 嘔吐、吐き気、下痢、腹痛、発熱など風邪に似た症状

- 潜伏期間は24~48時間です。

対策

- 調理をする前や食事の前にはよく手を洗うこと。

- 二枚貝の生食は極力避けること。

- ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品は、中心部が85℃~90℃で90秒以上の加熱をすること。

ノロウイルス対策セミナーを開催しました。(令和5年12月13日)

セミナーの内容は、市公式YouTubeチャンネルで公開しています。

寄生虫

アニサキス

特徴

- アニサキスは寄生虫(線虫)の一種です。白色の少し太い糸のように見えます。

- アニサキスは、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生します。

- アニサキスが寄生している魚介類を生(不十分な冷凍又は加熱のものを含みます)で食べることで、 アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺入して食中毒を起こします。

- 一般的な料理で使う食酢での処理、塩漬け、醤油やわさびを付けても、アニサキス幼虫は死滅しません。

食中毒の症状

- みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐

対策

- 新鮮な魚を選び、内臓は速やかに取り除くこと。

- 魚の内臓を生で提供しないこと。

- 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去すること。

- 十分に冷凍すること。 (-20℃で24時間以上冷凍)

- 加熱すること。(70℃以上、または60℃なら1分)

自然毒

フグ

特徴

- フグによる食中毒はフグの体内に含まれるテトロドトキシン(TTX)が主な原因です。

- 厚生労働省では、食べることができるフグの種類、その部位等を定めています。

- フグの肝臓は有毒部位であり、種類を問わず、天然や養殖に関わらずその販売や提供は禁止されています。

食中毒の症状

- しびれ、麻痺症状

- 重症の場合には呼吸困難

対策

- 厚生労働省が定めたフグの種類、部位以外のものの販売、提供等は行わないこと。

- 自分で釣ったフグ又は知人から譲り受けたフグの素人調理は絶対に止めること。

ギンナン

特徴

- 一度にたくさん食べると中毒症状が出現することがあります。

- ギンナンの有毒成分はビタミンB6と構造が似ており、ビタミンB6の作用を阻害して症状を起こします。

- 有毒成分は熱に強く、煮る、焼くなど加熱調理しても消失しません。

食中毒の症状

- 嘔吐、けいれん

対策

- ギンナンは一度にたくさん食べすぎないこと。ギンナンを食べて症状がでた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

- 5歳以下の子どもは特に注意してください。

有毒植物

特徴

- 山菜狩りで採取した植物や観賞用の植物を誤って食べたことによる食中毒が起きています。

- 有毒植物を原因とする食中毒患者の約半数が60歳以上です。

食中毒の症状

- 吐き気、嘔吐、下痢、口の渇き、めまいなど(植物によって異なります。)

対策

- 食用と確実に判断できない植物は、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないこと。

- 野菜などの食用植物と観賞用植物を一緒に栽培しないこと。食用として植えた覚えのない植物は食べないこと。

- 野草を食べて体調が悪くなった場合は、すぐに医療機関を受診してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ

〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階

電話:0586-52-3857

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。